秋子

秋子横披作品:纸上观戏

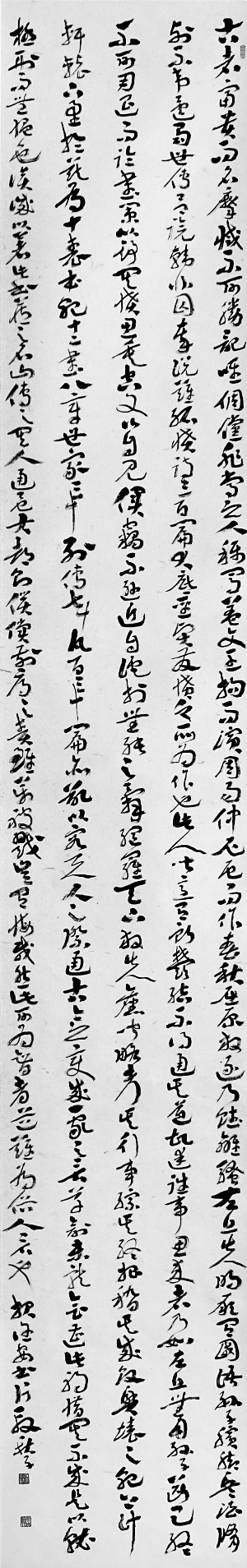

秋子草书立轴报任安书(局部)

“敦煌风”已经“刮”了15年。

“敦煌风”不是什么组织,亦非诸如“现象” “主义”之类,而是一个响亮的群体宣言。

秋子是这股“风”的倡导者,他掀起“敦煌风”的目的很明确,就是为甘肃书法亮起一块牌子。

“敦煌风”理想

秋子的个人书法展过两天就要开展了,就展名“敦煌风”而言,似乎没有比这更适合他的了。

早在1999年,秋子就大胆提出了“敦煌风”这一概念。

也是在同一年,秋子的那部后来产生了相当的关注度和影响力的著述——《中国上古书法史》正式出版了。这是秋子最重要的著述,从构思到完稿整整花去10年的时间,是迄今为止填补中国书法史空白的一本专著。专著出版后,该书的责编还打电话向秋子报喜:全国人大常委会前委员长乔石打电话到书馆,索读该书。

“《中国上古书法史》的价值不仅是书法本体演变的阐述与析解,更为重要的则是其所折射的中国文化史,乃至思想的变迁。”一直以来,秋子的这部著述在业界有着很好的口碑和评价。也有观点认为此著述是秋子基于客观的个体对历史的一种自我认同。

秋子的“敦煌风”不是无中生有。10多年来,他对书法理论的研究和问学无疑是这一理念产生的牢实基底。

“在《中国上古书法史》付梓之际,经过反复思考,我将自己的书学从纵向研究转为相对横向研究,特别是把重点放在了甘肃地域书法的研究方面。当我梳理和分析中国书法发展的趋势,研究并发现地域书风的形成、影响和在当代书坛的现实意义及作用,并对甘肃书法问过很多为什么之后,我的目光停驻在案头的一本书上:由段文杰主编并题签的《敦煌研究文集》。蓦地,‘敦煌’二字深深地攫住了我的心,突然感到这两个字非常响亮、非常神圣,并给了我一种顿悟的启示:敦煌不就在甘肃么?敦煌艺术、敦煌遗书、敦煌乐舞、敦煌壁画、敦煌学……就这样,一个足以代表甘肃地域书风和甘肃书法精神的名词——‘敦煌风’便逐渐地显现出一个模糊的轮廓。”而今重提往昔,秋子依然记忆清晰。

秋子回忆,后来发生的两件事,无疑让他心中还是一个模糊轮廓的“敦煌风”概念一下子清晰化了。

“2000年八九月期间,中国书协代主席沈鹏来兰州出席‘西部大开发主题笔会’,我拜访沈鹏先生时,和他进行了较长时间的交谈。沈先生对甘肃汉简和敦煌遗书等给予极高的评价,并说甘肃书法的发展应该努力地继承和发扬这些传统,写出地方特色等,这对我启发很大。另一件事是2000年9月,在我同书家秦理斌一起举办书法联展期间,我萌发了策划出版以‘敦煌风’为题的《中青年书法家精品库丛书》的念头,得到不少书家的响应,很快到2001年初丛书第一辑问世。自此‘敦煌风’名称便正式诞生了。”

从“敦煌风”诞生的那一刻起,秋子一直就在强调:这不是什么组织,亦非诸如“现象”“主义”之类,而是一个响亮的群体宣言。

“根本目的在于呼吁甘肃书家,努力继承和发扬甘肃书法的‘敦煌风’精神,筑基并打造敦煌风流派,促导甘肃书坛也能像河南的‘中原书风’、江浙的‘江南书风’、上海的‘海派书风’、以大连沈阳为中心的‘辽宁书风’等流派一样,为甘肃书法亮起一块牌子。”

执著书论与印评研究探索

“甘肃搞书法理论的就属秋子。”多年前,中国书协原秘书长刘正成就曾这样掷地有声。

熟稔秋子的都知道,书法理论研究乃至书法创作,这些都非其专业,而皆属业余。但对于从5岁起就接受庭训而开始临习法帖的秋子而言,他的人生只能是书法的。2000年是秋子书法人生的一个很大的转折,他将五体并行的书法方向扭到对章草的研习创变上,到今天已经形成了与众不同的“秋子草书”面目。

“当时的法帖主要是父亲写的楷书隐格,日课三纸,濡墨不辍。那时候,父亲在一家造纸厂工作,半月一月才回一次家,所以我习字多受祖父指点。”在秋子十岁那年,他就第一次替父亲给家里写春联了,等到十四五岁时,已在周围小有名气,时常被县里的文化馆这些文化单位借去筹办展览、墙报、宣传栏。“不可回避的是,文革中,也抄写过大字报,站在木架、梯子上,写过‘语录塔’‘忠字墙’……”在一篇《我的书法人生》的文章里,秋子如实回忆了自己的少年时光是从学习书法开始的。

秋子的书法理论研究起始于上世纪八十年代。三十多年来,就如刘正成先生所言,他不问名利,默默耕耘,学问很扎实,成果也很显著,不啻是甘肃书坛的骄傲,整个书坛也为之骄傲。他第一个将出生于甘肃的现代书坛巨匠魏振皆写进了中国书法史,而其这样的“大胆作为”是有充分的理由,这个理由是他在历史的比较中得出来的,并不是史笔的任意褒贬。秋子提出的一系列被业界中肯的思想独到的观点,无疑是刘正成先生所言的最好的印证。

不止于书法理论,在甘肃书坛,秋子的“权威性”还触及到书印评论。

秋子写过很多关于甘肃书法历史及书法人物的文章,也为当代百余位书家写过评论。因为写评论,秋子得罪过不少人。“就是因为说实话。至少得罪了六七人。做学问来不得半点虚假,我是没办法胡说的。”

“值得去评论一下。”秋子说这是他评论的原则之一。他不否认多年来也有驳不开面子的“人情写作”,并为此感到心累。眼下,他还欠着许多“人情债”——还有好多篇书评没有动笔呢。

几年前,他给两位普通的通渭年轻人写的书法评论见诸报端后,有人就拿着报纸找到他,请他也为自己写篇评论。要知道,像秋子这样的“权威”书法评论,他的一句褒贬往往会产生“震动性”的效果——被评论者名声或一鸣惊人或一落千丈。这似乎是当下很多领域里存在的一条不成文的规律。“那个人摆好酒场子就等着我,实话说,对方的那个字,我就是想揠苗助长都没办法,都没出地皮呢!”后来秋子多次碰到那位先生,被人家“白眼对待”。

眼下,在评论界里大行其道的多是“抬轿子”的,秋子将此风气称之为“无耻吹捧”。秋子记得自己曾看到一篇书法评论,当看到评论者对被评论者的楷书作品予以“龙飞凤舞”这样一个吹捧时,秋子直言自己哭笑不得,“楷书被吹赞为龙飞凤舞,你都可以想象到这位评论者的水准如何了!”

秋子的评论写作从来是“两分法”——肯定的同时,会毫不留情地指出不足和欠缺。 “这样的风格自然得罪人啊!”秋子慨言。

“典型的小文人”

算上刚刚出版的《秋声依旧》,秋子已经出了四本诗集了。

女排获得“五连冠“的那一天,守在电视机前的秋子高兴得不得了,随即冒出了一首“打油诗”,彼时,他觉得这首小诗居然完全诠释了他无法用其他来表达的心情。如今的他已是中华诗词学会的会员,赋得一首好新体格律诗。

早在上世纪八十年代,秋子自言还“好”过一阵子文学创作,整日写小说写得不亦乐乎,还有散文,另外,他还曾经做过一家报纸的通讯员,一年写了16篇被采用了14篇,让那些一年发个一两篇都不得了的同行都羡慕不已。有时候,秋子觉得自己也真是有天赋,尤其是在音乐上。从没有学过一丁点乐理知识的他,多年前在单位负责管理收缴来的“靡靡之音”——邓丽君卡带,好多个晚上,他就在房子里偷听,听着听着,就拿出笔来把自己脑子里想的东西记下了,多年之后,当“靡靡之音”大行其道时,他惊奇地发现自己记录下来的那些简谱居然真正的不差分毫!其实,这种音乐天赋在他更早些时候就已经显露出来了,在他还很年轻的时候,他就能听着喇叭里的歌曲,自己在胡琴上咿咿呀呀地拉出来。

还有篆刻,这也是秋子众多所好之一。眼下,他还是兰山印社的副秘书长呢,13岁时凿出第一枚印章后的经年,他是篆刻大家骆石华的“高徒”,虽然现在已经“不拿刀”多年了,但权威仍在,常常有不少人拿来自己的作品请他“挑刺”,并以“眼毒”而著称。

“典型的小文人”。朋友圈子里给极具文化视野的秋子定这样一个“调子”。

秋子也觉得自己身上有很重的一些“文人气息”,比如“迂腐”。在单位上,就秋子的办公室门上挂的头衔最别致,别人的都是级别,他挂的却是职称——编审。

别人眼中,秋子的“迂腐”还在于他是个淡泊仕途的“傻人”。“可能是源于庭训所致吧,从小心里就种下重手艺,轻仕途的种子。”秋子说自己天生固执,只是一意孤行地做自己喜欢的事情。

秋子不会跳舞,也不会玩麻将,他没有多少会玩的东西,无官一身轻的他,时间都去哪了?都在书房“半翰斋”里度过了。半翰斋意味一半时间用来工作,另一半时间用在自己喜爱的事情上,无论是40多万字的《中国上古书法史》,还是读书、文学、书法、诗歌、篆刻,这些里面藏着的都是秋子的时间。

甘公网安备 62010502000333

甘公网安备 62010502000333