马健,我省青年摄影家,现任中国人像摄影协会理事,美国PPA职业摄影师协会会员,甘肃省政协委员、甘肃省摄影家协会副主席、甘肃省青年摄影家协会副主席、兰州市政协委员、兰州市摄影家协会常务副主席、甘肃省青联常委,多年来在摄影领域取得了突出成就,先后举办过《马健人像摄影展》、《我眼中的伊朗》、《丝路的表情》大型人文摄影展,还多次获得重要摄影奖,尤其人像摄影在全国具有很高的知名度。

马健在二十多岁时,就已经先后有200多幅照片发表或获奖,步入而立之年后,他的摄影工作室更是给很多兰州人留下了美好的记忆,如今的他却更像一位“独行侠”,只要自己愿意,就一个人带上相机,背起行囊,来一场说走就走的旅行。虽然有一位曾经闯荡美国的篮球明星与他同名,但说起“马健”这个名字,大多数兰州人最先想到的还是身为摄影家的马健和他的马健伊尔摄影工作室。

1988年,马健考入了西北民院也就是现在的西北民族大学,学习民族贸易。一个偶然的机会,他开始给学校宣传部一位负责校刊的老师当助理,由此走上了摄影创作之路。“我们那时候的拍摄是需要胶卷的,作为学生的我买不起,只能每次等着老师拍摄完成,用剩余的一点胶卷来练手,没有胶卷的时候就整天找摄影的书来研究学习。”用“如痴如醉”来形容马健当时对摄影的喜爱程度可以说最贴切不过,他告诉记者曾有一次自己两天三夜不吃不睡的在暗房里洗照片。

大学毕业后,马健虽然进入学校宣传部工作,但负责的却是广播。相机就在眼前却整天只能和广播打交道,这对一位酷爱摄影的人来说绝对算得上是种痛苦,而当时的环境则让这种痛苦彻底转变为了煎熬。“当时我们领导认为我是一个不务正业的人,所以当时学校的院刊,报纸对马健都是‘封杀’的,不容许刊登我拍的照片。在那段时间里我真的很彷徨,好在没多久一个偶然的机会,当时《兰州晚报》刊登了我的一张照片,就是这张照片给了我信心,再后来我成为报社的特约记者。这个平台锻炼了我,所以在短短几年的时间,我发表或获奖的照片达到200多幅。”马健说道。

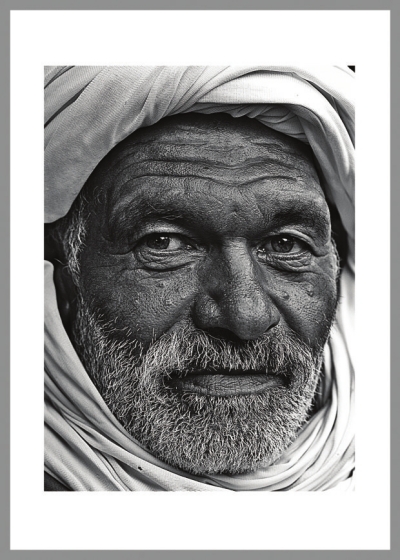

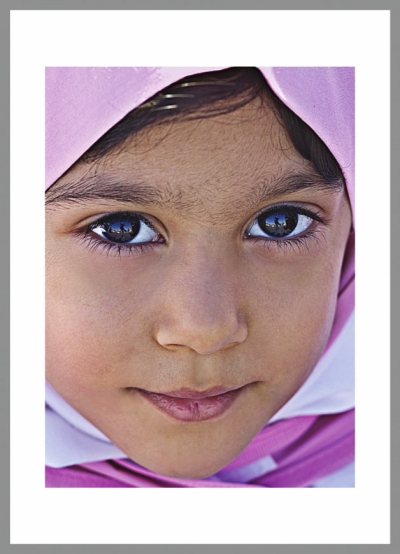

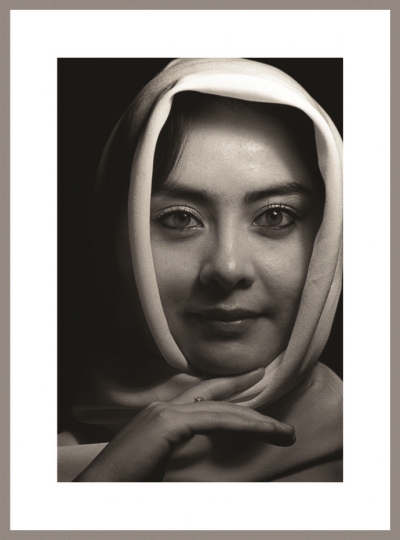

提起马健,人们很自然的都会想到人像摄影,然而对他本人来说,这里面更多的却是无奈,“其实我非常喜欢藏族题材的东西,比如民俗的一些东西,但拍摄这些你得行动你又得花钱,当时的情况却是根本没钱!刚工作的时候我工资是105元,一个月的工资不吃不喝,两卷胶卷连冲带洗就没钱了。在大学工作四年之后,每月工资才200多元,买三、四卷胶卷就没钱了。好在民院是一个少数民族学生比较多的地方,你在学校可以找到长相不同的男孩子、女孩子,他们可以免费给你做模特,所以所谓的对人像独有情怀是被迫无奈。”那时的马健就用学校分的七、八平米宿舍当场地,白墙当白背景,黑布当黑背景,学校的学生当模特,开始了自己的历练。马健告诉记者,黑白在摄影里是很难掌握的,看似简单的东西,其实越简单越不简单,想要去掌握它就必须要经过大量的练习。这是一个痛苦的阶段也是一条最好的捷径,可以让他用最简单的一种思维方式去观察人去观察事物,用最简单也是最高级的手段去表现。

1996年,马健的工作室在黄河剧场里悄然成立,这也是兰州市第一个以个人名字命名的摄影工作室。在此后的很多年里,都会有人问他一个相同的问题“你怎么这么自恋?用自己的名字来命名工作室?”对于这样的疑问,马健只能苦笑地回答:“我在大学工作了4年工资才200多元,辞职‘下海’的那一刻我什么都没有,唯一可以利用的就是‘马健’这个名字,只能靠名字去吸引大家。”虽然运用了自己唯一的“资本”,但工作室在开业之初,前来拍摄的人却寥寥无几。“当时黄河剧场里有很多的人在大厅里面跳舞,我们就写了几个纸条抓阄,给抓到的人免费拍摄,那时跳舞的很多人都是附近‘民百’‘工贸’‘锦华’的员工,他们拍了以后觉得挺好,于是影响身边的人也来拍摄,就这样慢慢起来了。说实话,当时完全是被逼的,一天闲的没事干,还不如给人家免费拍,还可能给你做宣传。”慢慢的工作室走向了正规,员工最多的时候一度达到了200多人,大量的时间被琐碎事情所占据,在那段时间里,被经营弄的精疲力尽的马健已经无暇再顾及摄影创作。

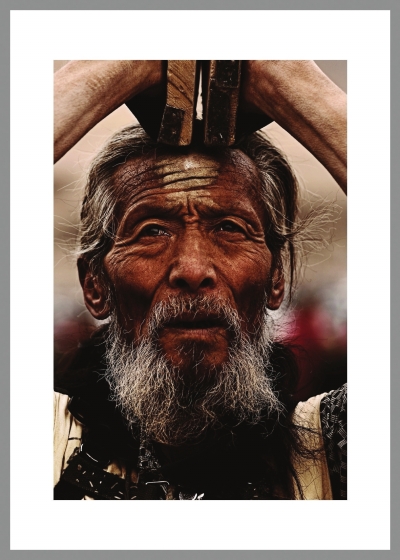

但商业上取得的成功却并没有给马健带来多少轻松之感,反而让他的痛苦与日俱增。“其实我的艺术创作之路就是一条痛苦与挣扎之路,只不过这时候的痛苦由没钱无法满足自己的拍摄愿望,变成了艺术和商业之间的对抗之痛。”在马健看来,艺术就是恋爱的过程,拍摄作品就是自己的女朋友,只要自己喜欢就可以,完全不需要去在乎别人的看法。“我拍摄一个人,只要他或者她有特点,我就可以去拍摄,完全不用在乎对方的美丑,说不定有时候为了艺术特点,我可以舍弃对方相貌上的美丽,去追求我所期望的一种拍摄效果,这就是艺术,艺术创作就是表现个性。然而,这在商业中却是不敢想象的,顾客来到这里就是想要我把他们拍的更漂亮,甚至有的顾客会说我就要拍个和谁谁谁一样的,在这种情况下,拍摄更多时候是一种简单的模式复制,毫无艺术可言。”

虽然对外“马总”可能是别人对马健最常用的称呼,但他对自己的定位始终是艺术家,而非商人。在他看来,艺术就是本真,真实而直白,没有任何利益的交换,你要用心去爱。近几年,为了支持自己的艺术创作,马健不得不对公司经营做出牺牲。“随着年龄的不断增长,我越发的感觉到人这一生可拥有的时间越来越少,说不定有一天等我赚了足够的积蓄再去进行创作时,可能我已经没有激情,没有身体了,甚至连三脚架都拿不动了,到那个时候就什么都已经晚了。”

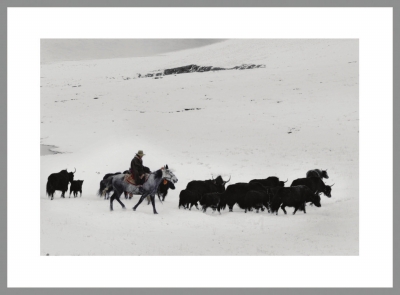

生活中的马健钟爱摄影、爱玩、爱冒险,由此朋友们送他一个“独行侠”的外号,因为不知道什么时候,他就会独自一人或者背着照相机去寻找自己的拍摄素材,或者去哪里冒险,而连亲朋好友都不知道他的目的地,在这过程中,他也两次与死神擦肩而过。“我拍了四年的天鹅,但一张满意的照片也没有,有一年,兰州下大雪,我打电话到青海询问,结果青海湖那里也在下大雪,兴奋的我便立刻驱车赶往黑马河的石乃海,‘白色的世界里天鹅像白色的精灵一样翩翩起舞’,这是一幅多么美好的画面,我的脑海中不断的浮现出这样的画面,结果意想不到的事发生了,由于雪天路滑,我的车翻出路面,摔进了旁边的山沟中,虽然身受重伤,好在意识还清醒,我只能慢慢的爬出汽车,打电话求救,被送到医院后的诊断是胸椎粉碎性骨折,‘车毁人亡’这是事后我看到事故照片时的第一反应。还有一次是滑滑翔伞,结果那天地面气流很乱,风很大,使得我直接从高空散落撞到地下,地面都被撞出了一个坑把自己埋掉了,而我却丝毫感觉不到腿疼,被送到医院后,吐出来的痰都是血痰,我大声地喊着,不是嗓子受伤了,而是人对生命的渴望,这一次是大腿粉碎性骨折,钢板至今还留在我的腿里。”在外人看来,就是马健两次差点死掉,但对他本人来说却是一笔巨大的财富,一点也不后悔人生的精彩,也正是这种独特的人生感悟,让他对生命、对镜头下每一个拍摄对象都有着特别的视角和解读。

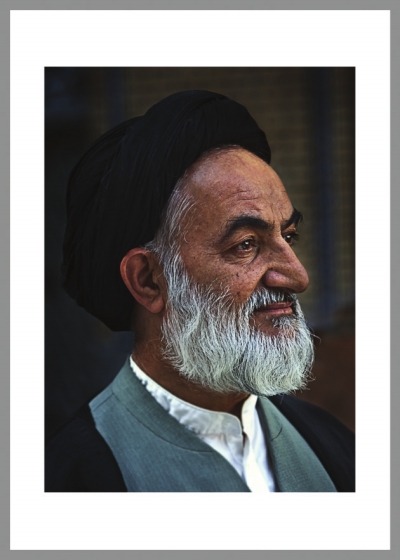

如今那个挥之不去的“痛苦”依然在折磨着马健,只不过又转变成了追求完美的过程。十多年前,马健在刘家峡发现了一个理想的拍摄地点,但时至今日,他却还没有拍出一张完全满意的照片,因为他每次拍的感觉都不一样,总觉得还有一丝遗憾。马健告诉自己,艺术有的时候是靠天分,但更多的时候还需要你不断的艰辛付出和执着努力。从第一次出国到埃及再到后来的伊朗,马健现在计划每年去一个国家,希望能在这些国家旅游的过程中捕捉拍摄到一些东西。

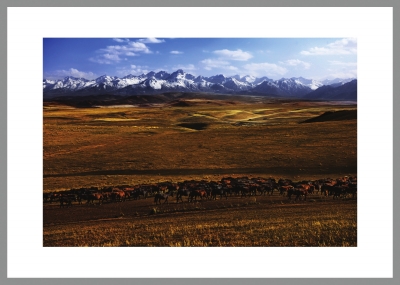

“拿起相机已经二十多年了,拍拍停停、停停拍拍,记录着自己所感受到的一切、人的一生其实就是一次感受的过程。面对着城市的喧嚣,大多数时候我更愿意背上行囊。驱车前往偏远而又宁静的地方,去感受大自然,感受内心的平静。”多次获得摄影大奖,事业有成,两次与死神擦肩而过,如今的马健即将步入天命之年,而他也早已洗去铅华,只为在艺术和大自然中去接受更多的洗礼。

甘公网安备 62010502000333

甘公网安备 62010502000333