何双全

何双全主编的学术期刊与学术专著。

何双全1952年6月生,甘肃天水人。1967年参加工作,2012年退休。曾任实习研究员、馆员、副研究馆员、研究馆员、省文保所副所长。曾参加长江三峡、四川西昌、甘肃长城等文物大普查工作。曾主持参加了四川西昌大石墓、甘肃天水放马滩、武威五坝山与旱滩坡、玉门市清泉乡火烧沟、敦煌机场古墓群以及敦煌悬泉置遗址等大型考古发掘。曾长期致力于居延汉简、敦煌悬泉汉简、天水秦简等简牍文书的整理与研究。先后出版学术专著4部,发表论文80余篇,荣获中国社会科学院颁发的首届郭沫若中国历史学三等奖;中共甘肃省委、省政府颁发的第五届、第九届社会科学优秀成果三等奖;甘肃省人力资源和社会保障厅、甘肃省文物局颁发的“丝绸之路申报世界文化遗产工作专家特别贡献奖”等奖项。

何双全看起来是个知识渊博性格和蔼的长辈,退休的他并没有闲下来,当记者到他家采访时,他正在整理自己的考古笔记。“我有记日记的习惯,所以,四十多年的考古工作都有记录,我现在想把它们系统地整理出来……”记者翻看了几页,除了文字性资料外,还有表格、画图等,都是他一笔一画写出来的。他调侃自己说:“其实我年轻的时候做过木工,没有想到自己后来会做考古工作,如果没有考上大学的话,我应该是个很好的木工!”

“我出生在农民家庭,从小繁重的劳动培养成了我的动手能力和吃苦耐劳的精神,这对我日后的考古工作打下了坚实的基础。”何双全笑着说,“当工人那三年,我是单位里年纪最小的,但是我识字,开会学习的时候给大家读报纸,平时也帮不识字的职工写家信。那时候单位有本名叫《工地通讯》的杂志,我为这个杂志撰稿,从此以后就跟文化沾上了边。1973年是我人生转折的一年,那时候属于文革后期,高校开始招生,我顺利考入四川大学。我本来喜欢文学,上了大学分配专业后才发现是考古专业,且不能转专业,我想既来之则安之,随着老师们深入地讲解,又系统地学习了《世界通史》、《中国通史》和《中国考古学》等课程之后,我就深深地迷上了这个专业。”

“考古是一门实践性很强的专业,记得上大学时每年上半年上课,下半年实习,这为我以后的考古工作积累了很多实践经验。记得第一次去考古挖掘现场,是在成都附近调查文物,去机关单位和农村查看有没有古董,根据文献记载和当地历史,在老师的带领下做实习。挖掘的过程是漫长而艰辛的,对考古挖掘人员的身体素质和心理素质都是极大的考验,很多时候费了很大的人力物力却没有任何的成果,作为考古人要经得起这样的‘打击’。在我的考古生涯中挖掘过很多次大规模的文物,所以从某种程度上来说,我是很幸运的。”何双全谦虚地说。

考古更是一门综合的学科,既要求具备极高的综合知识,还要有很好的“预感”和“分寸感”,这种“预感”不是迷信,而是积累了很多经验之后才形成的认识。对于一般人来说,考古挖掘现场是很神秘的,他却说,其实过程没有外人想象地那么“惊悚”或者“神秘”,很多时候甚至是枯燥而机械的。他举例说,比如某地有遗址,首先要测量,然后画在图纸上,这就用到了摄影和测绘,之后就要布置探方,一般探方都是5米乘以5米的正方形,每一个探方都要编号并画在图纸上,且每挖10厘米就要用筛子筛,将筛出的器物编号按顺序作好记录。在挖掘过程中,也有有趣的事。比如,土地的颜色、质地、软硬等含有丰富的信息,一般软的土会挖出“东西”,硬的则很有可能是建筑遗址,也有可能是生土,就是没有动过的土,因为未被挖掘过的土都相对较硬。挖掘墓葬也有其自身的特点,墓葬一般多为坑状,且越挖越软。一边挖还要一边判断。整理挖掘出的器物要像化学周期表一样按顺序一层层铺开后进行观察,观察不同土层出土的器物也是一门学问,比如最浅的土层和最深的土层出土的东西差别就很大了。越是浅层出土的差异性就越大,因为表层能挖到的东西往往离现在并不久远,所以种类比较繁多。再往下面一些出土的陶片就比较多,其他种类的器物就会比较少,当然,陶片也有其出土的地域性特点。总体来说,越古老的出土文物其共性越多,随着历史的推进,越晚出土的器物越呈现出多样化的趋势。

当记者问到第一次挖掘墓葬什么感受时,何双全坦诚地说,人看到坟墓和白骨都会本能地害怕,但是经历地多了就习惯了,就像医生见过的遗体多了也就习以为常了。说到这里,何双全还介绍了从人骨的长短、粗细、颜色、形状来判断人的性别、年龄等人骨鉴定的基本知识:“总体来说,男人的骨头粗,女人的骨头细。男人和女人的头骨、盆骨、腿骨、眉骨、尾椎骨也不一样,根据这些信息综合起来就可以判断,另外从尸骨和随葬品也可以看出很多信息。比如身份、财富、民族等,总之越往后挖掘,分工就越细。”

何双全说:“虽然考古的过程非常艰辛,但是也充满了惊喜和乐趣,它的未知性会激励我们不断探索。我对汉简的兴趣也是在挖掘过程中培养出来的。一般来说,汉简在气候干燥的地区保存的较好,在人的活动密集,地下较为潮湿的环境下,就会朽坏。目前甘肃挖掘出的汉简大部分是河西汉代长城烽燧遗址附近出土的当时机关办公的文书。汉简的质地干燥而坚硬,但很脆,而古墓中刚出土的汉简因受水浸蚀,质地很软,不能用手拿,要用玻璃划成1厘米宽、20至30厘米长的薄条,顺着水势把简牍剥离在玻璃片上,再用一块同样的玻璃片把简牍夹住,两端用线绑住,就固定住了。当然,挖掘现场的情况多变,所以对汉简的处理也要灵活,为了保持最好的状态,有时也会用到化学试剂,但原则上能少用就少用。”

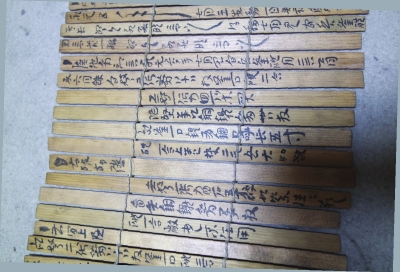

说着,何双全热情地邀请记者看了他保存的汉简仿制品,记者看到竹简上是工整的小篆,就问他有没有刻字的汉简,何双全回答说,其实并没有刻字的汉简,这也许是一些影视作品给大众带来的误解。记者询问汉简上的内容是什么?“这段内容是《日书》,相当于现在的老黄历,讲的是怎样选择良辰吉日的书。古时候的人做什么事都要看日子和时辰,这个习惯汉文化圈都有,汉族的农耕文明有关系,出门要选好吉时,久而久之就形成了习惯,最终形成了流传至今的文化典籍……”何双全一边看一边解释,这些汉简对他来说如数家珍,其熟悉程度让人惊叹。

随着考古工作的深入,何双全认识的古汉字也越来越多,越研究越有意思,从此以后就一头扎进去,再没有丢过。“读汉简有一种和古人对话的感觉,通过这么多年多汉简的研究,我发现古人的有些制度和现在并没有太大的差别。”他对记者说,古人也有考核制度,考核表上也会记录每天做了什么工作,工作多长时间,奖赏和惩罚也会计入不同的考核档案中。记者问道,为何挖掘出的汉简大部分都是工作记录、公文一类,记载其他内容的汉简为何没有流传下来?何双全回答说,其实大部分记载了比较重要内容的汉简几乎都被销毁了,我们现在能看到的很多烧成黑炭的汉简就是这种,尽管这样,这些看来“不重要”的汉简仍然向我们透露了很多历史细节。回顾这么多年来的考古工作,何双全说,作为一个考古工作者,之所以能忍耐很多常人忍受不了的困难,其中一个原因就是考古工作和侦探工作很像,通过观察文物蛛丝马迹的线索而找到历史的真相。历史更像是骨骼,而考古工作就像给这个骨骼增添肌肉和血脉,让历史“活”起来。

何双全对记者说:“让别人对自己的文化历史产生兴趣,首先自己要有文化自信,自信从何而来?就是要从了解开始,汉简是我省很有特色的文化符号,很多国外的专家都来请教,但是我们本地人却了解的不多,所以我想趁着自己身体还行的时候,多做一些研究汉简的工作,想把自己知道的知识写成文字,让更多的人们了解汉简。”

目前,何双全已经整理了数万字的“考古笔记”,内容从接触文物的第一天开始到2012年退休。何双全“这些年的工作看起来波澜不惊,但是稳扎稳打,一步一个脚印。”虽然平时经常会因高血压而头晕,但是丝毫没有阻挡他完成这部“考古笔记”的决心。

采访快要结束时,何双全感慨地说,我认为文物工作宣传应该要做到位,我们甘肃的好地方太多,自然地理复杂,民族众多、文化多样,历史悠久,文化底蕴深厚,既有原始社会时期的古人类化石,又有晚期的各种文化类型;既有灿烂的青铜时代文化,又有丝绸之路的黄金地段;既有丰富的宗教文化,又有多姿的民族文化,在中华文明史上有着不容忽视的地位。但是外界对我们还是存在很多误解和不识,古人既然留给我们那么多灿烂的文化遗产和资源,我们就应该好好的珍惜并发掘,让更多的人知道和了解古老而辉煌的甘肃。

甘公网安备 62010502000333

甘公网安备 62010502000333