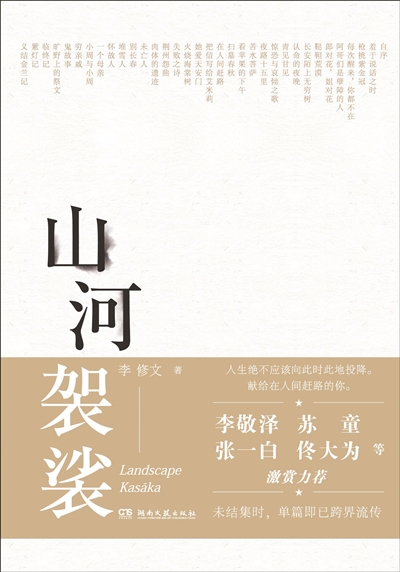

《山河袈裟》李修文著 湖南文艺出版社2017年1月版

李修文作家,影视剧编剧、监制,曾著有长篇小说《滴泪痣》《捆绑上天堂》及多部中短篇小说集。现为湖北省作家协会副主席、武汉市作家协会主席。

暌违文坛数年,李修文携一册《山河袈裟》归来。

《山河袈裟》是李修文的一本散文集。在自序中他开门见山地写道:“收录在此书里的文字,大都写于十年来奔忙的途中,山林与小镇,寺院与片场,小旅馆与长途火车,以上种种,是为我的山河。”因为不安分,因为心底的善念,因为作家与编剧的身份,李修文有了如此这般与“山河”遭遇的可能,与之对应,他一再强调而且事实上也真正具备了一身“山河气”,落实于他的文字里,即一种开阔、博大与包容的气象。说得再严重一些,便是修得菩提心与霹雳手。

尤其是,在本书的写作中,他得以结识许多通常被精英意识所遮蔽的底层人们:病号和陪护,门卫和小贩,修伞的和补锅的,快递员和清洁工……他为这些人集体命名,那就是人民。正是这个我们耳熟能详到几近产生审美疲劳的词,让他“重新做人,长出了新的筋骨和关节”。

要知道,李修文是一个从小深受古典戏曲熏染、热爱日本精致文化、曾写下凄美爱情故事,以及喜欢在脖子上围一条围巾的南方写作者,在刻板印象中,我们很是怀疑他与人民打成一片的真诚度。但读了他《山河袈裟》中的文字,我们会断然否定自己先前的看法,并在心底默默致歉。

或许是地处西北的甘青大地更容易激起一个人内心的山河气吧,总之,李修文五次三番深入甘肃和青海,在西北的腹地漫游,并自封为“西北风土的义子”。在《青见甘见》一文中,你会发现那些长短错落的句子仿佛启示录,就像大病初愈的人谈起疼痛或起死回生的人谈起生命。《阿哥们是孽障的人》写的是在除夕夜于他乡遇见一帮困在黄河边破船上的西北打工者,交谈间因为共同语言很快成为“过命兄弟”,这帮困顿中的兄弟义不容辞地解救了同样身处困顿的作者。当他被一只小船载着渡过黄河与对岸的兄弟以花儿唱答时,没有人觉得矫情或媚俗。因为这种古典的情义,在中国戏曲甚至历史中都可以找到叙事合法性。

在语言上,李修文有着修复汉语之美的信心和能力。什么是汉语之美?它可能是汉语言本身的美以及语言形成的上下文关系的美,包括节奏、意境。譬如有这样一段话:“樱花盛放之季,最惊人心的,是收场。其时是离别的时刻,花瓣们急促坠下枝头,半空里红白厮磨,落地后,已是层层翻覆,偏偏又不驯服的魂灵,在微风里辗转,不肯加入沉睡者的阵营,看上去,就像是有话要说。”在此这样冗长地引用,只是为了言传与意会。但是,美只是其面子,善才是里子。如果不是以善作为内里,作者试图寻求庇护的不过是一件华美外套或冰冷铠甲,而不会是袈裟。

于是,回头来看《山河袈裟》这个书名,它并非徒有其名。用李修文自己的话说,“唯有写作,既是困顿里的正信,也是游方时的袈裟。”

李修文:通过《山河袈裟》

我重新找回了写作的能力

记者:《山河袈裟》这个题目何解?为何说写下这些文字是“自我拯救”?

李修文:一句话,希望自己的文字有几分山河之气。我很久都写不出剧本之外的东西了,通过这本书,我重新找回了写作的能力,某种命运感就在失而复得里渐渐浮现了出来:在和自己进行的战斗中,那个“自己”至今依然残存,并且对写作和世界都饱含深情与指望,这就是“自我拯救”了。

记者:你也谈到写作中遭遇的困境,比如《别长春》一文中写到的关于南北语言习惯的差异给你带来的困扰,最终你是如何找到了自己得心应手的“语言”?与这些年东奔西走的经历有关吗?

李修文:对于语言,我只笃信沃尔科特的话:“要改变你的语言,首先改变你的生活。”是生活本身带领我找到了我的语言。是的,对我的个人语境影响最深的,就是那些东奔西走。奔走的时间长了,写作的热念死灰复燃,一个郑重的问题就出现了:什么样的语言,才能最简朴又最清晰地表达你的处境和认知?生活和奔走会帮你挑选属于你的词汇,这是一种水落石出,渐渐地,你会认识到,这些词汇就是你的命运。

记者:苏童说你“有志于激发汉语之美”。这本散文集的语言真的很纯净、节制、铿锵,这应该与你的审美有关。进一步追问,你的审美形成主要受到哪些因素的影响?

李修文:如果个人审美可以视作一个谱系,那么,戏曲和诗歌,花儿和哭丧,长江和黄河,它们都曾影响和浇灌过我。一开始,我的审美大概是受戏曲的影响最为深入,不仅仅是语言,更是那些中国式的人情世故,直到今天,我不断提醒自己,一个东西千万不要写成美国大学写作班教出来的那种小说,缘起就是中国戏曲甚至中国传统古典小说留下来的“起于人情,终于世故”式的教诲。

年纪越大,我越趋向于向内追寻,一个谱系里固然有很多组成部分,但个人心性才是审美系统里最重要的一环,所以,我以为:一个写作者,应当具备某种“贞洁”之感,这种“贞洁”才是打通这些组成部分的主体。

记者:在书中提到,甘肃是你“除了湖北之外踏足最多的省份”。可否谈谈你与甘肃这片土地的机缘?哪些人、哪些地方令你印象深刻?

李修文:我认识诗人、小说家叶舟已经近二十年,自从认识他,他便成为令我敬重的兄长,为了看望这个兄长,但凡有机会,我都要去甘肃,到了甘肃,我就和他结伴一起四处漫游,可以说,甘肃省的大部分土地我都已经踏足过了。

还有作家韩松落,他就是一个好作家,绝非仅仅只是一个好的专栏作家,当他还住在榆中的时候,我还专门去探望过他,就像一位粉丝去探望隐居的梭罗。

甘肃令我难忘的地方太多了,兰州,敦煌,武威,都曾出现在我的梦境里,但最难忘有二:一是敦煌,行走其间,我不断有终老此地之念;二是文县,5·12地震之时,我曾买了物品押着货车走了几千公里去当地救灾,每天晚上就和衣躺在户外的湿地上,现在想起来,这里大概就是我滴血认亲的开始。

记者:《青见甘见》一文是在什么状态下完成的?读来有种“布道”的感觉,包括其情绪、节奏,很容易被代入。

李修文:2003年,我渐渐对自己的写作不满,觉得自己写得太软,下意识地渴望某种雄阔之气,于是,我就想到了西域,想到了敦煌,赶紧披星戴月赶到兰州,随后,在叶舟的带领下,我们一起经历了这一场梦幻之旅,真是兴之所至,走到哪里算哪里,到敦煌之后,编剧顾小白飞来与我们会合,一起完成了接下来的青海之旅。

即使是还在那场旅行之中,我就已经清晰地意识到,它将改变我的生活,更将改变我的写作,现在想起来,那场旅行于我实际上是一场教诲:大雪、荒漠和敦煌带来的教诲。事实上,我自己很清楚,从那场旅行之后,我的文风就慢慢变化了。

记者:在纯文学创作的同时,你也进行影视剧本创作。在你个人的创作实践中两者有哪些互补性?如何平衡两者关系?

李修文:这是一种相互的浇灌,对我而言,谈不上平衡,对这两者的尺度乃至纪律都深植在我的心中,区别是:在创作所谓纯文学作品时,我绝不考虑读者;在创作影视剧本时,我将观众可能的喜欢与不喜欢放在第一位考虑。

其实,你说剧本和小说散文到底有多大区别呢?针对一个不同的故事,选择一种匹配它的体裁,如此而已啊,我相信,对关汉卿汤显祖来说,他们不会觉得这是个困扰,对于体裁的过于细分实际上是对创作力的限制和阉割,我们今天完全不必太在乎这些被过于强调的分野了。

甘公网安备 62010502000333

甘公网安备 62010502000333