敦煌舞的创建与传承

高金荣

北京舞蹈学院民族舞蹈文化研究基地年会在兰州文理学院召开,并以“一带一路”视野下的敦煌舞教学展演交流为主题,我作为敦煌舞教学体系的创建人,感到无比荣幸,这同时也是对我们完成国家艺术基金资助项目《敦煌舞表演艺术人才培养》工作的有力推动和支持。

回顾自己从事敦煌舞教学研究37年的历程,有几点感想:

我研究敦煌壁画舞姿,创建敦煌舞教程的初衷是为建立敦煌流派的舞蹈艺术。一个舞种或一个艺术流派的形成应该具备教材、人才、剧目三个条件,我本身是教育工作者,建立敦煌流派的舞蹈艺术就义不容辞,所以从1979年秋开始深入敦煌,不断探索、研究,进行教材创编。

敦煌舞可以说是从沙漠石窟中挖掘古代舞蹈艺术遗产而创建的,这是一条寻古迹、辟新径之举,在这条道路上,我们找到了古代舞蹈形象遗存,这笔宝贵的民族舞蹈文化遗产我们应该保护、传承,让它的艺术魅力在我们当代人创建的民族舞蹈事业中放射出光芒。

在研究的基础上创编教材,难度最大但也是研究重点的便是如何确立风格。因为要建立敦煌特色的舞蹈,编创训练教材,只有风格准确,才能真正再现敦煌壁画舞蹈艺术。最后确定以“三结合”特点加以动律捕捉,即:西域、中原、地方三者的结合,这与敦煌莫高窟的创建和它特定的地理条件与历史条件完全相符。

以博大精深的敦煌艺术精神指导我们创建敦煌舞教学体系。敦煌石窟艺术博大而不狭隘的开放性,融合而不排斥的兼容性,吸收而不忘我的民族性以及富有智慧的创造性,似指路明灯,照耀着我们的创造之路。

依据敦煌壁画舞姿创建的敦煌舞,其审美特征就是充满和谐、宁静的美;充满端庄传神的美;充满高雅抒情的美。另外还包含了阳刚之美。故在教学中要特别注重起承转合之韵律,形态动律的协调一致以及动作风格的独特性。宏观上注重深沉肃穆、宁静和谐,微观上掌握舞姿优美不媚、节奏稳而不平,造型和动律协调,以追求北魏的古朴浑厚,大唐软舞的温婉恬静,健舞的腾跳飞举以及西夏和元代的矫健豪放,形成中国传统舞风具有的刚健、婀娜兼而有之的气韵特征。

敦煌乐舞与东西方文化交流

王曼力

敦煌莫高窟是一座艺术宝库,但古史文献中从无敦煌乐舞的记载。京剧大师梅兰芳的《天女散花》应是敦煌壁画用于京剧舞台的首创;上个世纪50年代舞蹈家戴爱莲的作品《飞天》则是新中国第一部取材于敦煌壁画的双人舞;甘肃省歌舞剧院创作的大型舞剧《丝路花雨》,演绎了莫高窟的生动故事,再现了绚丽多彩的壁画舞姿,被誉为当代敦煌舞精品;兰州市歌舞剧院的大型舞剧《大梦敦煌》则让观众念念不忘这一中国版“罗密欧与朱丽叶”的凄美爱情故事。还值得浓墨重彩的是高金荣的原创舞蹈《千手观音》。在浩如烟海的敦煌艺术艺苑里,她以起伏轮回的手臂这一特殊的舞蹈手段,渲染出道道佛光四射的景象;以S形肢体这一别致的视觉形象,演绎出具有真善美灵性的心中之神。

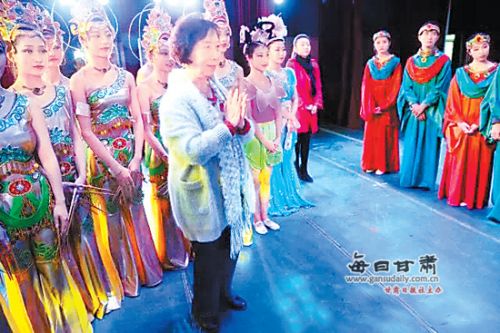

如今,高金荣将正式列入国家艺术基金资助的项目《敦煌舞表演艺术人才培养》作为她的终极目标:不断完善敦煌舞的专业教学体系,人才培养体系,舞台表演体系,剧目开发体系。把实现高精尖的敦煌舞人才培养与舞台精品剧目双丰收定位为毕生的追求和心愿。于是,从基本功的科学提炼,到专业科目的规范运用,直至她从浩如烟海的敦煌壁画故事中取材,从对世事人生的深刻体验出发,创作出了一部舞剧《步步生莲》作为教学剧目。演出时那感人至深的情节,那具有敦煌特色的音乐、灯光布景以及演员富含敦煌韵味的舞姿,将故事演绎得淋漓尽致。

这些可圈可点的敦煌乐舞,如何与东西方文化交流呢?

综观古今东西方艺术大师终其一生的艺术实践与追求,深深懂得了没有真善美便没有艺术,没有艺术家心灵的震颤,便没有艺术作品的诞生。因此,真善美具有东西方文化的共性,从而为双方的文化交流打下了坚实的基础。如著名芭蕾舞剧《天鹅湖》向我们讲述了一个动人的故事,这部充满真善美意蕴的剧目在我国久演不衰,深受欢迎;芭蕾舞剧《巴黎圣母院》讲述了另一类深刻的命题:衡量事物的美与丑,既有社会标准,又属比较复杂的社会现象。反映到作品中,也就产生真美与假美、真丑与假丑的区别。

东西方文化有其地域、传统习俗的千差万别,但在对真善美的认识上却是一致的。只有深刻反映人物内在的真实,强调人格的力量,永葆艺术美,才能使作品成为永恒。在东西方文化交流对比中,出现了许多讲也讲不完的故事:被誉为上乘之作的悲剧如罗密欧与朱丽叶、梁山伯与祝英台;奥赛罗与苔丝狄蒙娜、楚霸王与虞姬。还有《关不住的女儿》和《拾玉镯》等,尽管有“十里不同风,百里不同俗”的狭义说法,但广义来看,东西方的传统与国情虽然千差万别,但真善美的标准是共同的。

敦煌艺术是人类历史文化和中国文化的一大奇迹,敦煌舞是敦煌艺术中不可或缺的珍贵部分;而敦煌壁画中的乐舞图像又是世界上独一无二的乐舞艺术宝库。敦煌壁画中,凡是有舞蹈图像的必有乐器图像,呈现出有乐必有舞,有舞必有乐的局面。而敦煌乐舞在同世界各民族文化交流与交融中,恰恰体现出中华民族音乐文化与舞蹈文化强大的融合力和生命力。

由此可见,古今中外的艺术家在艺术创作上,真善美永远是出发点,是归宿。如今,以高金荣为代表的敦煌舞流派,既然执著地选择了敦煌乐舞为自己毕生的追求,那么,在东西方文化交流中带给观众生命原色的真,崇高境界的善,艺术本体的美,将是致力于这项艺术事业无限光荣而神圣的使命。

《舞出莫高窟》——文化交流的结晶

孙汉民

敦煌莫高窟在纵横千年的开凿过程中,不同民族的文化交集碰撞,迸发出璀璨的光芒。敦煌壁画体现了时间跨越长、朝代多的文化特点,而不同时代的敦煌乐舞形象具有不同的艺术特点。

敦煌乐舞具有浓郁的异国风情。在姿态万千的敦煌壁画舞姿中,不难发现其深深受到古代西域乐舞的影响。古代西域地广人稀,民风朴实率直,有独特的民族习俗,这便构成了乐舞的地域风情,敦煌壁画中早期的乐舞形象具有浓郁的西域风情;汉代张骞“丝绸之路”开辟了中原通向西方的文化之旅,敦煌壁画中的乐舞形象吸收了很多古丝绸之路要道上如伊朗、龟兹、尼泊尔等国家和地区的舞蹈元素和民俗文化,因此,敦煌乐舞包括了多元性的地域文化。起源于古印度的佛教经由“丝绸之路”传入中国,隋朝之后虽然更多地融合了中原以及其他民族的文化,但无论怎么演变,最初的印度佛教艺术烙印一直得以延续,对敦煌乐舞风格的形成和延续产生了巨大而深远的影响。隋唐时期,大量地处中原的移民迁徙到敦煌以及周边地区,中原文化随着移民带入,敦煌壁画的风格也有了很大的改变,乐舞逐渐脱离了印度佛教乐舞的印迹,呈现中原文化的特征——表情含蓄,宽衣薄带,柔和曼妙的特点,从内容、形式到色彩都发生了很大变化,突出了汉文化的艺术风格。因此,敦煌乐舞不但有外来文化的印痕,也具有浓厚的中华民族传统舞蹈文化的特点。

高金荣老师编创的《舞出莫高窟》分为课堂训练、节目编创、舞剧《步步生莲》三部分,给我们展示出了完整的训练体系的轴线。课堂训练的内容完全符合节目呈现的需要,从训练,剧目到舞剧,节目展现又检验了训练的实用性和有效性。最后,舞剧部分是综合体现,剧目都始终围绕这鲜明的风格特点来展开。从外部动作的形态和内在审美的完美统一可以看出,敦煌壁画历史悠久,在不断发展、演变中,虽然让舞姿显现出不同时期的不同风格,但都保持着一种共同的特色,形成了标志性的风格。高金荣正是把握住了这种风格,把现在的敦煌舞课定性为风格训练课,这就说明风格特点对敦煌舞的重要。基于莫高窟的开凿历程和敦煌乐舞的壁画呈现,高金荣在教程《敦煌舞》中选取隋唐时期十部乐中的《西凉乐》。《西凉乐》的主要风格具有中原、当地民间和西域三结合的特点,所以敦煌舞主要包括三个方面:本土乐舞、中原传统乐舞和西域民族乐舞。正是多文化的碰撞、产生、结合形成的风格特点使敦煌舞完全有别于中国古典舞其他流派,也不同于印度、伊朗和东南亚国家的舞蹈,形成一种全新的舞蹈种类,这是多种文化碰撞产生的,是东西方文化交流的结晶。

《舞出莫高窟》的整体、训练、剧目的风格特征统一,正是以汉文化为基础,融入了西域特色。在动作和神韵上使用和吸收了中原和河西一带地区的舞蹈素材,结合西亚,东南亚舞蹈风格,罗马雕塑中的三道弯和多道弯的体态特征,形成了风格鲜明,具有西部特色的中国民族古典舞蹈。这种以中国民族传统舞蹈学为基石,同时又注入了外来文化特征,堪称东西文化融合的典范。

《舞出莫高窟》的呈现验证了民族的就是世界的,这也是我们今天开这个研讨会的目的。就是要讨论我们的民族舞蹈如何发展?我们跟外来文化交流的目的是什么?如何借鉴和学习外来文化?《舞出莫高窟》给我们的启示就是:以我为主,融合自己所需,而不是外来的都是好的;保持舞种的风格特色,而不是大杂烩。芭蕾就是芭蕾,民间舞就是民间舞,敦煌舞就是敦煌舞,风格特色和审美不能丢。总之,只有立足传统,追求风格,保持自我,才能生存和发展。

赵乔

我跟高金荣老师的缘分是从上大学时开始的,我所在的班是北京舞蹈学院中国古典舞系招收的唯一一个敦煌舞实验班,学院请来高老师为我们进行系统的敦煌舞教学。后来高老师为我编排过敦煌舞独舞作品《思维菩萨》和《沙漠红柳》。我曾出演甘肃省歌舞剧院的《丝路花雨》,成为第七代第18位英娘。表演的敦煌舞作品还有独舞《飞天》、领舞《千手观音》、小舞剧《九色鹿》以及兰州市歌舞剧院的舞剧《大梦敦煌》等。

与敦煌舞结缘的这十年,高老师对我的影响非常大,对她的学术理念也有了更加深刻的理解。对于敦煌舞,我想用四个字来诠释:

第一个字是“敬”。敦煌舞具有浓厚的佛教色彩,我们一定要有一颗敬畏的心,敬畏天地、敬畏自然、敬畏敦煌文化。这种敬畏从她对敦煌舞的态度和细节上是可以看到的。高老师曾经对我讲,她在敦煌莫高窟研究壁画的那段日子里,每天都得等到晚上游客离开后才能进洞窟,最后管理人员直接把洞窟的钥匙交给了她。高老师感慨地说,那是一大串沉甸甸的钥匙,捧在手里更增加了她的责任感和使命感。常书鸿先生看到她的执著与努力,将100多张敦煌舞姿的白描图借给她,这100多张图她画了整整三大本,成为她日后创作中的依据,也成为敦煌舞研究的重要财富。高老师就是这样潜下心来在莫高窟去学习研究的,这种认真和严谨的态度就是源于对敦煌舞的敬重和敬畏之心。

第二个字是“净”。心不净就无法追求敦煌舞蹈那种自然纯净的美。高老师给我排《千手观音》领舞的经历让我印象深刻,当时我已经读本科四年级了,对肢体表达有自己的想法,加入了对动作的理解,进行了演员的二度创作。但高老师说我跳的是观音菩萨,内心要纯净而纯粹,要端庄而慈祥,不需要任何花哨的东西去修饰。敦煌舞跳的是一种情怀、一种大爱,容不得半点杂质。

第三个字是“静”。现在我们处在一个快餐式的社会环境中,内心难免浮躁。心中只有安安静静,无欲无求,呈现出的敦煌舞才能带给人们美的享受。不管是跳敦煌舞还是进行敦煌舞的创作,一定不是短时间内就可以做好的,要耐得住寂寞。高老师几十年来潜心学习,不断探索,编创出大批优秀的敦煌舞作品。今天,她依然坚守在教学第一线,为敦煌舞的传承发展努力着,这种精神值得我们每一位年轻人学习。

第四个字是“境”。敦煌舞带给人们的是仙境一样的感受和氛围,要美轮美奂,清新脱俗。高老师对敦煌舞的创作实践和思索启发着当代舞蹈理论学者和舞蹈教育工作者,在“一带一路”构想中探索、建设中国古典舞的当代艺术语境,具有重要的研究价值。(作者系北京舞蹈学院中国古典舞系教师)

甘公网安备 62010502000333

甘公网安备 62010502000333