历史文化名城武威,自古以来文风鼎盛,人才辈出,明清时期,曾出现“文风甲于秦陇”之盛况,散布在武威城区的诸多名人故居,就是当时凉州文化兴盛的缩影。位于城南的李铭汉故居,以其古朴典雅的西北古民居与浓厚的人文生活气息,成为彰显武威历史文化名城深厚文化底蕴的一张亮丽新名片。

李铭汉(1808-1891),字云章,是清代道光至光绪年间著名学者、经史学家、诗人。他先后师从尹世阿、张澍、陈世熔等名师,博通经史,才华出众,于天文、算术、舆地、兵农均有研习,尤擅音韵、训诂学。他一生多次参加科试,但大都失意,直到42岁时才考中副贡生。后创办凉州雍凉书院,并担任了山长(校长),倡导“明德博识”的教育教学主张,曾先后主讲于凉州雍凉书院、甘州甘泉书院,致力于教书育人,传道授业。

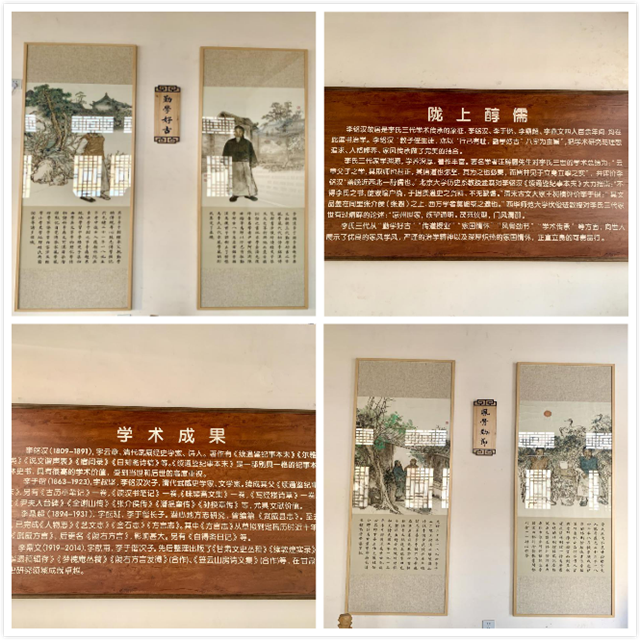

晚年的李铭汉由于学识渊博,甘肃学使胡景桂还上疏推荐他为陇上耆儒,光绪帝下旨授予他国子监学正衔的荣誉。李铭汉一生勤于著述,其中学术成就最大的就是撰写了《续通鉴记事本末》。这是一部继宋代司马光《资治通鉴》、清代毕沅《续资治通鉴》之后的别具一格的纪事本末体史书,具有很高的学术价值,受到当世和后世的高度重视。北京大学历史系教授孟森对李铭汉《续通鉴纪事本末》大力推崇:“不得李氏之书,使家喻户晓,于据撰通史之资料,不无缺憾。”

李铭汉儿子李于锴于光绪二十一年(1895)考中进士,入选翰林院庶吉士。曾任山东蓬莱知县、武城、泰安知县,后调任山东大学堂监督、沂州府知府,辛亥革命后返回家乡。他曾参与“公车上书”,联合甘肃举人76人,领衔起草《甘肃举人呈请政府废除马关条约文》。他继承父亲遗愿,完成《续通鉴纪事本末》后21卷,并于光绪三十二年(1906年)刊刻问世。

李于锴长子李鼎超更是博学多才,除学习传统的经、史、子、集外,还系统学习了当时已传入国内的西学,如英文、算学、物理、化学、博物诸科,曾应聘兰州中山大学,讲授文字学。他潜心地方志研究,曾编纂《武威县志》,著有《陇右方言》。李于锴次子李鼎文受父兄影响,也继承了优良的家风学风,学习内容涉及经学、史学、地理、姓氏、典籍、词章等诸多领域。先后任教于武威师范、甘肃师专、西北师院(现西北师范大学)中文系副教授、教授,编写讲义、中学语文教学参考书多本,教师生涯达38年,桃李满天下。20世纪50年代,李鼎文就《胡笳十八拍》的作者问题与郭沫若展开学术争论,成了当时的一段佳话。

李铭汉故居,位于武威城南达府巷内。前身为明代甘肃镇总兵达云府邸的前院。清代咸丰年间,陇上名儒李铭汉从达云后裔处购得,稍加改造后居住。光绪二十六年(1900年),李铭汉之子、翰林院庶吉士、时任山东蓬莱知县的李于锴寄资家人重新补修,整座院落有走廊庭院花园,建筑布局错落有致,成为当时武威的名宅大院,民间俗称“李翰林院”。

2018年10月,武威市委、市政府对这一处蕴含着深刻文化内涵的历史文化遗存进行了保护性修缮。修缮后的李铭汉故居布局严谨,古朴典雅,坐南向北,平面呈长方形,占地面积1430㎡,建筑面积730㎡。由悬山顶式大门、前、后两院、花园组成。前院为大门院,有东西厢房各五间;中有过厅;后院有上堂屋五间,东西厢房各三间;堂屋后为花园,有花厅三间。李铭汉故居将与东边的翰林园、南城门楼五凉历史文化陈列展紧密相连、相辅相成,构成了一组极具武威特色的文化旅游景点,成为历史文化名城武威的重要文化载体。

李铭汉故居是李氏三代学术传承的象征,李铭汉、李于锴、李鼎超、李鼎文四人百余年间,均在此读书治学。李铭汉“教子侄生徒,亦以‘行己有耻,勤学好古’八字为主旨”,把学术研究与理想追求、人格修养、家风传承做到了完美的结合。

极具特色的故居,在设计、布局、置景以及装饰格调上,无不沁透着李氏三代人的智慧,这些建筑或矗立、或静默,骨子里却承载着清吟浅唱,间或可以嗅到文人的书卷气息。

故居追求的往往是灵性的契合,既是历史的见证也是精神的家园。而只要你缓缓的抬头,不经意间就会看到青砖黛瓦和蓝天、白云映辉,会使人得到明朗素雅和层次分明的韵律美的享受。

三代耆儒学者府,一朝进士翰林家。在中国传统教育中,修身、齐家、治国平天下,家风敦厚尤显重要。一百多年来,李氏三代始终秉承“勤学、尚德、淡泊”的良好家风,注重把个人的德行修养与培养良好的家风学风联系在一起,教导李氏子孙从小要勤奋学习、重视道德修养、淡泊名利。

今天,当我们回归中国传统文化,回归家风家教宣传的时候,我们会发现李铭汉故居就是最好的课堂。在这里,李氏三代优良的家风学风,严谨的治学精神以及深厚炽热的家国情怀,正直立身的可贵品行一一展现在我们面前;在这里,李氏三代将优秀的家风以及传统的美德代代相传的典范,会带给你有益的启迪,而他们在人格和家风上体现出的中国传统价值和中国精神更值得我们借鉴省身,代代传承!

李铭汉故居是武威历史文化名城一个重要的历史符号,是留住我们这座城市记忆的重要载体,成为彰显武威历史文化名城深厚文化底蕴的一张亮丽新名片。在今天,对我们延续传承武威历史文化根脉,大力弘扬“崇文尚德,包容创新”武威城市精神,建设文化旅游名市将发挥重要而积极的作用。

让我们一同走进这里,一同接过先辈的接力棒,为努力实现传统文化、家风家教、爱国为民、道德文明的传承与弘扬而努力吧!

甘公网安备 62010502000333

甘公网安备 62010502000333