演艺是提升旅游文化内涵的重要途径,是文旅融合发展的主要推动力。近年来,甘肃省文旅厅把演艺作为文旅融合发展的最佳结合点,持续推进文化旅游演艺工程,以丰富多彩的演艺彰显文旅魅力,不断提升甘肃文旅的美誉度和影响力,为全省文旅融合高质量发展提供了坚强动力。

“一个主题一套经典演艺”是展示甘肃厚重文化的重要标志

2014年10月15日,习近平总书记主持召开文艺工作座谈会指出:“文艺是时代进步的号角,最能代表一个时代的风貌,最能引领一个时代的风气”。甘肃文明源远流长,历史文化多元,少数民族聚居,是文化艺术的“富矿”,既有汉唐气象的历史文化遗产,又有家国情怀的动人故事演绎,为演艺项目创作提供了最厚重、最丰润的土壤。

2021年4月2日,甘肃省艺术创作工作会议在兰州召开。甘肃省文旅厅党组书记、厅长陈卫中指出:“全省艺术创作要坚持以人民为中心的导向,实施陇原文艺高峰攀登工程,依托甘肃地域特色和文化资源,借助省内外优秀文艺创作力量,坚持守正和创新,既要合纵,又要连横,主动汲取优秀传统文化营养,创作具有‘中国范、甘肃情’的经典传世之作。”

甘肃省文旅厅把打造敦煌文化制高点作为艺术创作的引领方向,挖掘重大素材,打造文化地标,创排精品演艺剧目,坚持做好“老字号”的升级改造、“原字号”的发展壮大,“新字号”的培育开发,积极创作具有甘肃元素、中国精神的优秀演艺作品,形成了抓原创、排经典、推精品的演艺创作新格局。

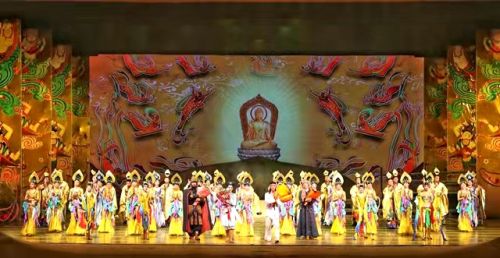

敦煌文化演艺打出三张名片。敦煌是世界级的文化殿堂,以莫高窟为代表的敦煌文化,是中国乃至世界文化的制高点。围绕敦煌文化抓演艺,是甘肃文旅融合的重要突破口。以丝路文化为底蕴、以敦煌壁画为背景的民族舞剧《丝路花雨》《大梦敦煌》《彩虹之路》成为甘肃开拓演艺市场的三大品牌。《丝路花雨》自1979年创排以来,共演出3720场,先后出访40多个国家和地区,观众达500多万人次,被称为“中国舞剧史上里程碑”。《丝路花雨》旅游版累计演出776场次,接待海内外游客35万人次,成为文旅融合发展的典范之作。《大梦敦煌》讲述青年画师莫高和少女月牙的动人爱情故事,自2000年4月首演来,已巡演全国31个省市区及海外20余个国家,累计演出1800余场,成为中国舞剧投入产出比率最高的成功范例。2019年8月,《彩虹之路》以“一带一路”历史为题材,以汉使者“张骞”为原型,开启跨越时空的“凿空之旅”,唱响了丝路千年文明的动人交响,演出后获得各方面的好评。

黄河文化演艺形成百花齐放。黄河是中华民族的母亲河,是民族之魂、文化之脉、文明之源。甘肃省立足黄河文化积淀深厚、丰富浩瀚的实际,挖掘黄河题材,演绎黄河故事,形成了具有甘肃特色的黄河演艺剧目。2021年7月甘肃省话剧院创排的话剧《八步沙》赴京演出获得巨大成功,该剧反映了武威市古浪县八步沙“六老汉”将沙漠变为绿洲的故事,是阐释人民就是江山、江山就是人民的优秀作品,获得“主题选得好、内容挖掘得好、演员演得好、艺术呈现得好”的赞誉。2021年9月,省话剧院始排于2012年的话剧《天下第一桥》复排成功,该剧围绕彭英甲历时3年、几经波折修建黄河铁桥的故事展开,用艺术手法展现了100多年前黄河铁桥波澜壮阔的修桥史,是甘肃保护好、传承好、弘扬好黄河文化的经典剧目。2021年10月省陇剧院创排的陇剧《大禹治水》首演,该剧以中华文明探源为主线,挖掘黄河文化时代价值,传播了大禹在治水过程中展现的公而忘私、甘于奉献、以身为度的律己精神,是黄河文化和地域特色高度统一的优秀剧目。与此同时,讲述氐族青年官珠与羌族姑娘鹅嫚以爱情化解仇恨故事的陇剧《官鹅情歌》青年版创排成功,该剧取材于陇南宕昌县官鹅沟爱情传说故事,不仅让陇剧再度攀上艺术高峰,而且让陇南宕昌官鹅沟蜚声国内外,成为文艺助力脱贫攻坚的经典实例。

红色文化演艺呈现好戏连台。甘肃红色文化厚重,革命故事众多,为创作红色文艺提供了丰富营养。甘肃省文旅厅立足“两点一存”定位,利用红色资源构筑起红色文化新高地,加大整合红色资源力度,打造红色演艺品牌,展现新时代传承红色文化新作为。2019年省话剧院创排的话剧《七先生》正式登台,该剧根据华池县南梁地区创建陕甘边区苏维埃政府的历史事件为创作蓝本,深入浅出的阐明了“只有中国共产党才能救中国”的革命道理,是展现甘肃红色文化的代表作之一。2020年7月,由陇东学院新创的红色题材皮影戏《陇原第一枪》成功演出,生动再现了1930年刘志丹发动“太白起义”,发展壮大革命根据地的故事,将红色故事与陇原非遗结合起来的演艺形式,绽放出甘肃特色的文化魅力。2021年3月,红色题材儿童剧《大豆谣》创排演出,该剧以“一个故事、两个时空”表现手法,再现革命者及其女儿小力立在兰州监狱顽强生活、努力学习、不断成长的过程,是一部讲好党史故事、传承红色基因的优秀儿童好剧。2021年7月,庆阳市立足红色革命故土定位,以崭新的阵容再度排演《江姐》,在传承中创新,传承红色基因,为陇剧增添又一部红色演艺之作。

“一个景区一台旅游演艺”是甘肃文旅融合发展的重要标配

2018年10月,甘肃省文旅厅正式组建,文化与旅游融合发展拉开了新的帷幕,既是“诗与远方”的邂逅,又是文旅演艺的新的开端。“旅游+文化+创意”的演艺模式成为推动文旅融合发展的着力点。

陈卫中认为:演艺是文化旅游产业提质增效的最大增长点,要实施文化和旅游多领域、多方位、全链条的深度融合,支持各地各类演艺企业创排适应游客消费特点的演艺作品,以文艺固本铸魂的作用,积极推动文旅深度融合

近年来,甘肃省文旅厅以大景区创建为契机,以打造演艺为特色,把旅游演艺作为5A级旅游景区丰富业态、加强供给、吸引游客的重要途径,挖掘景区文化底蕴,舍得投入真金白银,初步实现了5A级旅游景区旅游演艺全覆盖。

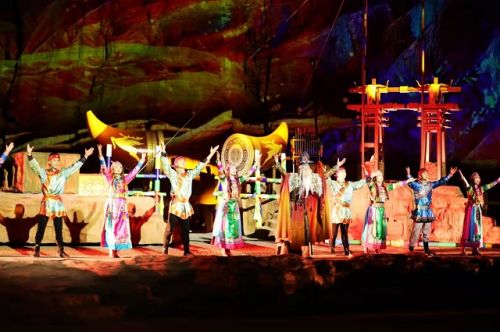

敦煌大景区是甘肃第一个5A级旅游景区,是甘肃文化旅游的龙头。2015年,敦煌大景区借助敦煌山庄、月牙泉、鸣沙山优美景观,率先打造实景沙漠演艺项目《敦煌盛典》,以青年画匠与西域和亲公主的爱情故事为主线,用现代科技+艺术表演方式再现丝路人文历史。2016年倾力打造情景体验剧目《又见敦煌》,以史诗的笔法传承丝路文化,以艺术的形式展示丝路精神,全景呈现“文化圣殿、人类敦煌”的重大主题。

张掖七彩丹霞景区是甘肃旅游景区的新引擎,是全球最美丹霞“世界十大地理奇观之一”,2017年成功创建为5A级旅游景区后,2018年积极创排演艺剧目《回道张掖》,深入挖掘民俗民风,穿插河西宝卷表演方式,将霍去病西征、万国博览会等故事展现。2021年七彩景区又创排沉浸式演艺剧目《阿兰拉格达》,以裕固族神话故事为蓝本,将裕固文化与地质景观巧妙结合,为游客献上精彩纷呈的夜游盛宴。

嘉峪关是中国古代“丝绸之路”要塞,是“天下第一雄关”。2021年,嘉峪关·关城里大景区与陕西白鹿仓集团合作,把旅游演艺作为景区提档升级的重要抓手,精心打造首部边塞史诗剧《天下雄关》,立足描绘边塞文化,采用多种艺术形式,融入现代舞台科技手段,着力打造旅游演艺盛宴。

平凉市为提升“问道崆峒·养生平凉”品牌形象,联合北京伯璟文化传播公司创排舞剧《问道崆峒》,该剧挖掘“黄帝问道”的典故,以崆峒山和平凉历史传说为背景,展示道文化蕴含的和谐自然的哲学思想。在此基础上,加快打造大型武术剧《崆峒》,重点反映平凉悠久的历史文化,力争打造成展现平凉地域文化的演艺剧目。

天水市整合资源精心创排室内情境体验剧《天水千古秀》,以“天水人家”“大地湾文化”为主题的上下两条通道和“天地人”为主题的三个区域,展现了8000年前华夏先祖的超凡智慧,填补了天水没有大型旅游演艺的空白。

旅游演艺是文旅融合的重要引擎,是文旅产业的一支劲旅,全省5A级旅游景区旅游演艺项目累计演出6000多场,接待国内外游客400多万人次,实现收入4亿多元。

“一个市州一部代表作品”是甘肃丰富演艺市场的不竭动力

为时代画像,为时代立传,为时代明德,是艺术的使命。2016年3月,“戏曲振兴工程”写入国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要,标志着国家对戏曲艺术的保护扶持进入一个新阶段,为地方演艺项目创排提供了广阔的天地。

近年来,甘肃省文旅厅以弘扬优秀文化、展现地域特色、树立甘肃形象为主线,指导市州按照“创作一批,推广一批,储存一批”的思路,加大投入、深入挖掘,创作“接地气、传得开、留得下”的新时代演艺作品,形成出作品、出人才、出效益的新格局,推动文旅融合迈上新台阶。

天水市累计投入资金5000多万元,创排以天水五大文化为题材的《伏羲颂》《一画开天》《麦积圣歌》《大秦文公》《姜维》,以天水历史文化为题材的《天一生水》《轩辕大帝》《陇上铁汉》《激流飞渡》等剧目,演艺市场呈现出百花齐的崭新局面。张掖市先后推出讴歌全国扶贫状元韩正卿的秦腔《民乐情》、反映高金城营救西路军战士的秦腔现代戏《肝胆祁连》,成为全省党史学习教育的鲜活课堂。2020年,张掖市在屋兰古镇创排情景剧《张国臂掖》,重现汉王朝“张国臂掖、以通西域”的盛世风采。2021年创作的舞台剧《宝卷印象》以音乐、舞蹈、说唱等形式,充分展示了《河西宝卷》在群众中的魅力所在。金昌市创推出的《焉支花开》,以1936年中国工农红军西路军挺进甘肃永昌期间的战斗事迹为基础,采取革命浪漫主义创作手法进行再创作,通过音乐、歌唱、快板、舞蹈等表现形式,讴歌了红军将士与永昌人民的鱼水情深,共同抗击敌人的感人故事。平凉市精心指导创作的眉户剧《崆峒山下》,既以点带面地刻画了扶贫干部的精神与人格,又把党和国家的扶贫攻坚政策融入情节发展和人物一言一行之中,张弛有度,戏味十足。甘南州立足多彩历史画卷和多姿民族风情,精心创排民族歌舞《香巴拉之约》《白马印记》等。在此基础上,2021年4月以全国优秀共产党员张小娟为原型,创排成功音乐剧《达玛花开》,歌颂了扶贫干部满腔热血奋战在脱贫攻坚战场的拼搏精神和可贵品质,是一部弘扬主旋律的优秀剧目。临夏州推出的扶贫攻坚花儿剧《幸福像花儿一样》,展现摆脱贫困、抗击疫情的感人故事,是一部群众喜闻乐见的演艺剧目。

“一部好戏一支人才队伍”是甘肃演艺生机勃发的源泉所在

分析近年来甘肃演艺风采夺目、好戏连台的原因:从政策平台上看,是国家深入实施文化强省和中华优秀传统文化传承发展工程,把演艺作为文旅融合的重要手段,以国家艺术基金项目为支持,持续落实名家传戏工程、剧本扶持项目、舞台艺术精品扶持工程等,为演艺项目创造了发展空间;从组织层面看,是全省上下以建设文化旅游强省为目标,重视文艺创作,繁荣演艺市场,为演艺项目搭建了崭新的舞台。但从内因来看,最关键的是各地各部门高度重视文旅融合发展,精心谋划演艺项目,共同创演时代好戏,让甘肃演艺市场迎来了新的春天。

对此,陈卫中深有感触说:“文艺创作要推出一批高水平的甘肃文艺领军人才,建立重大文艺项目首席专家制度,开辟青年艺术人才快速成长通道,实施院校共建,逐步形成有规划、有项目、有资金、有队伍的艺术创作生产机制”。

为推动全省演艺事业多出剧目、多出人才,甘肃省文旅厅聚集合力、统筹考虑,以“站位高、标准高、品质高”为主攻方向,主要领导深入剧院进行调研,掌握一线情况,现场指导工作,积极解决演艺创排和演出的具体困难问题。破除体制机制壁垒,完善修订艺术人才评价条件标准,打破常规、简化手续,全省文艺领域已汇聚130多名中高级职称优秀人才,并确定了首批16个全省艺术创作与研究基地。主动对接争取国家艺术基金资助项目,发挥艺术基金“孵化器”的作用,2020年全省有9个项目获得国家艺术基金资助,资助项目数居西北五省(区)第二。

2020年甘肃省共有25部作品入选2020年度全国舞台艺术重点创作剧目、全国各类优秀剧目展演,其中10部作品入选2020年度国家舞台艺术精品创作扶持工程重点扶持剧目。2020年11月文化和旅游部公布了庆祝中国共产党成立100周年舞台艺术精品创作工程重点扶持作品名单,甘肃省有《彩虹之路》《大梦敦煌》《丝路花雨》《官鹅情歌》《你笑起来真好看》5部作品入选。据统计,近8年来甘肃省共有65个项目获得国家艺术基金资助,总资助金额5949.6万元,培育了《天下第一桥》《敦煌盛典》《大梦敦煌》《彩虹之路》等精品剧目,为文旅融合发展提供了重要支撑。

“春绿陇原”文艺展演是甘肃打造文旅融合品牌的崭新实践

2019年,甘肃省委宣传部、省文旅厅认真学习贯彻习近平总书记关于文艺工作的重要论述和对甘肃重要讲话和指示精神,按照省委、省政府关于文艺工作的总体要求,策划“春绿陇原”文艺展演活动,把艺术写在陇原大地上,把文化送到百姓心坎上。历经两年时间三个阶段的展演,“春绿陇原”已累计演出展播300场次、吸引39.8万现场观众、网络访问人数3960万人次,成为陇原群众最受欢迎的文化演艺品牌,创造了甘肃文艺展演的新高峰。

一是主题突出、规模宏大。“春绿陇原”活动先后以“丝路绽放、“悦享经典”“建党百年”“百姓戏台”“百花争艳”“双节共庆”等为主题,弘扬主旋律,唱响正能量,集中展示讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作,共有省内外50家文艺团体约6000多名演职人员参演,累计演出50多个剧目、300场次,展现了全省近年来舞台艺术创作的最新成果,是全省文艺大练兵、大比武、大展示的舞台。

二是种类齐全、质量精湛。“春绿陇原”参演作品题材多样,种类繁多,有舞剧、话剧、歌剧、陇剧、秦腔、音乐剧、综艺晚会、交响乐、杂技、原创音诗合唱会等多种样式,突出了思想性、艺术性和观赏性的统一,其中不乏精品力作,既有舞台艺术的巅峰之作《丝路花雨》《大梦敦煌》经典剧目,又有《官鹅情歌》《苦乐村官》等荣获中宣部精神文明建设“五个一工程”优秀剧目、国家舞台艺术精品剧目、中国文化艺术政府奖“文华大奖”的作品。

三是线下精彩、线上热捧。“春绿陇原”坚持线上和线下并行展开,线下展演从黄河之滨到丝路沿线,从田间地头到城市社区,点多、面广、线长、覆盖面大,受到了社会各界的充分肯定和一致好评。线上展播以“学习强国”甘肃平台、中国甘肃网、甘肃文旅网络电视为平台,对全省近30年的230部舞台艺术剧目影像资料进行精挑细选和重新剪辑,从中精选上线的50多部精品剧目,分批次开展“春绿陇原”云展播,让大家足不出户就能免费欣赏到精彩剧目。

党的十九届五中全会提出:“实施文艺作品质量提升工程,加强现实题材创作生产,不断推出反映时代新气象、讴歌人民新创造的文艺精品”。一枝独秀不是春,百花争艳春满园。站在新时代,迈向新征程。甘肃省文旅厅将牢牢把握以人民为中心的创作导向,突出甘肃特色,着眼文旅融合,深化创作主题,拓宽演艺市场,为打造文化兴、生态美、百姓富的文化旅游强省贡献力量。

甘公网安备 62010502000333

甘公网安备 62010502000333