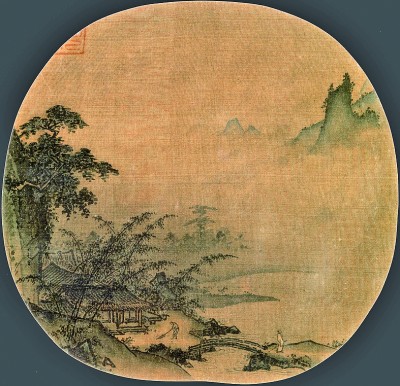

湖畔幽居图(中国画) 夏圭(南宋)

王澍设计的杭州国家版本馆一景

董豫赣设计的红砖美术馆一景

日本设计师重森三玲造园“蓬莱之庭”景色

园林被称为可赏之诗、可游之画,既是空间的艺术,又是时间的艺术。20世纪以来,古典园林的造园手法、空间布局和美学观念受到现代社会的种种冲击,在空间营造、理水叠石、园林雕塑,甚至照明和材料的使用等造境方式上,都面对新的社会情境。那么,什么是古典园林?传统渊源深厚的古典园林如何面对现代生活的新历史境遇?古典园林如何能够实现创造性转化?现代园林营造应如何处理好古典园林的基本母题?面对这些问题,我们需要作出进一步的思考和探索。

诗意生活的表征

从以圈地、祭祀为起源,到对神仙境界的向往,基于对自然的获得和再现,人们赋予园林实用且宏伟的意义。而后,它又成为文人生活的布景、观照的对象,逐渐抽象成为一种与诗画同构的艺术形式。

中国古代园林成熟阶段最显著的特征就是融入了诗意的内涵。以诗意的表达和诗化的结构传达园林理想。东汉以来,一直到北宋,把诗歌当作隐喻的做法颇为盛行。文人们试图在绘画中输入严肃的内容时,就借用诗歌意境来表达。对绘画与诗歌结合所产生的情感需求,是诗意在绘画空间中表达的最初渊源。诗和画可以相互转换的观念在欧阳修之后,在以苏轼为中心的文人圈子里发展到了一个高峰。到了南宋,诗画间共通共感的特性延伸至园林,园林不论从其场景布营,还是观赏流线设置都以表现诗歌意象为本。南宋中晚期,新儒学的发展开始影响艺术领域,新儒家、道家倡导以“道”来统摄宇宙间万事万物的“器”,在思维上注重综合观照和往复推衍。各种艺术方式在此时的全面融合,突破界域、触类旁通,进一步铸就了中国古典园林得以参悟于诗、画艺术,形成“诗情画意”的独特品质。园居生活在此时成为文人格物致知、观照自然的最佳方式。

南宋文人曾丰在《东岩堂记》写到,士大夫们喜爱天台、雁荡山水,常游览其间,当游览难以满足能“日涉之”时,则便作画来记录山林并且加以想象;当绘画仍难以满足时,则开始选石叠石,以象二山之态,日夜对坐其间;但当如此都无法满足时,则“相所居前后左右山,天所予形,峥嵘耶,崔嵬耶,陂陀耶,壇曼耶,百尔屈奇,与二者仿佛”,选择与二山相似的山地依山造园以居其间。从这样递进式的描述看来,游览真山水,只能是偶然为之的欣赏方式;绘画,则使山水愿望得到进一步满足;置石叠山放入居所则更进一步贴近自然;最终,选择相似的山水环境进行改造成园,并栖居其间才是观照自然的最佳方式。

人们对诗意的生活有过多种想象,但要说出它究竟是什么却不容易。园林结构的不拘于法,园林空间的迷离零散,园林与自然关系的暧昧不清,园林中人物活动的性质难辨,都成为可提供诗意生活的可能。人们给予园林多种属性,园林在自身的发展中也形成多样语汇,契合着现代诗意生活对于诸如身体、空间、感知、自然等方面的关注以及再现。

山水文化建构的手段

园林与诗歌和绘画同构,首先在于三者之间共有的“山水”内涵。山水究竟为何?仅“山”“水”二字,即道出了这是“有山有水”的环境特征,更多的时候这是一种关于人居环境的理想,以及对待自然的态度。虽然绘画、诗歌、园林是不同的艺术形式,但在对山水的表现上大多采用相同的观照方式、审美标准以及内在结构。

宋代山水画论对此所述最详,画论虽是写作画,但对绘画中意味的表达远重视于对于技巧好差的评论,而又以“山水”观念为其最重。郭熙《林泉高致》认为“可游可居”是为山水最高品,也是山水画最高品。可游、可居本身已经指明了此山水并非纯自然山水,而是经历了人类活动,经由人手改造的环境。“山之楼观,以标胜概”,虽在写山水,实际是写已由人梳理过的山水,也即山水园林。“水以山为面,以亭榭为眉目,以渔钓为精神。”其中的“亭榭”与“渔钓”都是以人为主体而建构的场景及活动,确是“真山水”的标准。《林泉高致》又说道,山上架栈道,水上通舟楫,是山水“入画”的标准。由此可见,“山水”是园林和绘画共同标准的渊源。山水文化,其实就是人类最谦逊且朴实的自然观。以山水为本,人介入山水,改造山水,而成真山水。真山水强调人的存在,而园林又强调“虽由人作、宛自天开”。其中,不论是强调人作,还是强调天开,人与自然共生共存的状态始终是贯穿其间最重要的线索,也一步步凝固成我们所强调的山水文化的典型特征。

除了造园本身,有关园林的文字记载也发挥着建构山水文化的作用,如园记。很多早期优秀的园林早已消融于自然山水之中,园记即时地将园林意象书写呈现,通过文字结构展示了园林结构。园记的价值不止它所描述的园林物象本身,其关于园林考察方法的思考、园林兴衰的感悟以及“自然”山水观念的表达,以更清晰的文字为我们展示了山水文化建构的脉络。中国上千年的造园史,仅有一部晚明计成的《园冶》专门讨论造园技法。这首先是因为中国古人从来不愿将园林作为仅通过技术手段即可获得的对象,园林超越了物质性和技术性可描述的范畴。园记书写者们将一切可提供美好想象的语汇给予了园林,这也成就了“山水”文化得以在文本中建构的最重要原因之一。

东方文化传播的载体

中国古典园林是东方园林体系的母体这点毋庸置疑。日本造园从飞鸟、平安时代就开始全盘模仿中国唐代园林,到宋元时期借鉴中国禅宗意境造园,明清时期造景模仿江南园林意象,这个学习和转变过程系统而清晰。这也是与日本从12世纪平安晚期到19世纪江户时代结束,至少保留有30多种造园技法古籍的情况有关。这些书籍有着完整的谱系,并记载着大量源自中国的造园技法,呈现了中国文化以造园为载体,域外传播、影响和发展的显著表征。

中国古典园林也曾在18世纪的西方世界成为引领艺术潮流的模范。英国人威廉·钱伯斯发现中国园林能超越自然景观,能投射造园人的丰富想象,产生丰富的心灵回应与感官体验。他写道:“中国人营造的园林景致与一般的自然有别,如同一篇英雄诗之别于散文;园师如同诗人,放开他们的想象;而且甚至在任何有必要提升、装饰、活化或增益新奇的主题时,超越真实的界限。”他于1773年写成《东方造园论》,概括出了中国造园中“整体”“局部”“多样”“统一”等一系列高度归纳的手法,并借鉴中国的园林观念,将英国园林发展成为西方自然风景园林的先河。最有意趣的是,钱伯斯将中国所有园林分为三个类型,分别对应以愉悦、恐怖和惊奇,这三种类型回应着中国人三种自然观,天然理想的、荒芜的、超越理想的,他也以此生发出中国人早已参透自然的感慨。

在对中国造园的审美和价值高度认同,并充分想象后,西方造园家们认为,东方造园文化存在于一种与自然共存、改造自然、完善自然的最高境界里。在那个科学分类学盛行的年代,他们甚至接受了中国的园林植物分类法,并将其运用于本国的造园实践。那时候的中国园林作为东方文化的显性力量,建立起了自己的身份并影响了西方国家。

2022年12月,中国美术学院主办的“以自然之名:园林的古典与现代”论坛,邀请了多位深耕于园林史论研究以及探索当代园林实践的学者专家,聚焦于园林的古典与现代问题,讨论古典园林在现代生活中的境遇和实践意义、古典园林如何实现创造性转化、现代园林营造如何处理古典等问题。我们意识到,园林作为历史、文化研究的素材,其所具有的多学科融合的独特性,以及不断引发新知识生产的可能性是关键。我们首先要做的就是将其作为讨论和研究的素材,不断地、充分地进行讨论,而进一步发展,则留待以后将其展现。

(作者:何晓静,系中国美术学院设计艺术学系副教授)

甘公网安备 62010502000333

甘公网安备 62010502000333