在世界文坛流传着这样一个故事:1912年,36岁的舍伍德·安德森通过不懈奋斗终于成为一家小型油漆厂的经理。一天,当他正向秘书口授一封信时,突然被某个不可知之物莫名击中,他丢下目瞪口呆的同事,跑了出去。一个念头闪过他的脑际:“我如今出了这扇门就不再回来了。”7年后,他的短篇小说集《小城畸人》面世,后来成为经典,一举奠定了他在美国文学史上的地位。

“我如今出了这扇门就不再回来了。”臆想中,我觉得这也是《云步》中的芹菱说的,她是小说最后一卷“归去来”的主要人物。之所以将这句话安在芹菱身上,是因为她身上有一种强烈的自我激励机制,并且与“归去来”这一标题所暗含的古老传统呼应。实际上,这句话也是小说中萧岚、陈家洛、林平山、甄岭等人说的,他们的面前都横着一扇用金钱、名利打造的门,但他们却视若无物。他们或是正用手推开它,或是已走到门外,漫步在山间小路上,甚至已在门外选好了地方,造出一个属于自己的小岛或山林。他们不仅走出那扇门,而且反身把门关紧,不允许那扇门再打开。

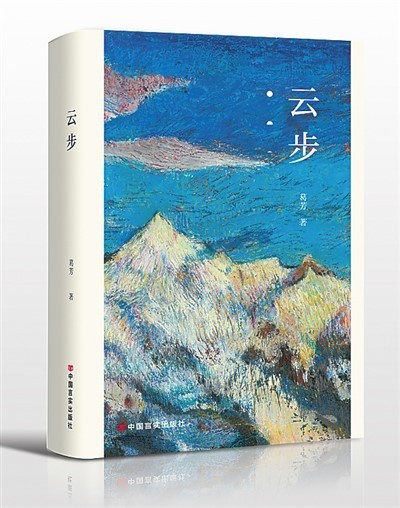

这些人是作家葛芳在《云步》中创造的“小城畸人”,在如温士堡一样巴掌大的同玄镇,他们无疑是惹人注目的。你如果从铜钱的方孔中瞪眼看去,他们无疑是另类的:在已经改行经商的妻子程心佑眼里,始终沉迷于昆曲的林平山是另类的;在妻子鸣芝看来,闲云野鹤般的甄岭不思进取。至于陈家洛、萧岚、芹菱,他们也遭人讥笑,被人指指点点。但你若换个角度,穿透表层的欲望,来看他们对精神自由的执着追寻,那么所谓的“畸人”恰恰“不畸”。

要理解这些人,必须一切从内心出发,剥除花花绿绿的外衣,进入他们那澄明、自在的内心。他们的内心世界,天体、星辰在其中旋转、闪耀,生命的微笑、精神的喟叹在那里铿锵有声。这解释了为什么小说中几乎找不到一个显性的故事内核——因为它是内倾的,在喧闹的世界之外,它自有一个精微、深致的内宇宙。

这是一些创造内宇宙之人。他们或沉浸在音乐中,悠游于戏曲里,或醉心于书画间,徜徉于山水里,他们一方面坚决地放弃,另一方面又坚定地寻找。古琴、古书、昆曲、山水、诗文……当这些典型的江南文化元素被一一安放在人物身上,在他们的血肉中生长、呼吸,同玄镇活了起来,江南的山山水水在一方宣纸上氤氲开来——作者让人物以自己的生存方式,完成了对江南文化的生动塑形。

恬淡、自守而又自足、圆融,雅致、悠然而又百折不回、柔韧万端,这是江南文化的人格写照。在小说几位主要人物身上,这些特点如星斗般闪耀,共同构成了江南文化的精神苍穹。无论是在街头、在静室,还是在林间、在水湄,随处都可以安放一张琴,瞬间就能奏响苍茫,催动暮砧,叩击乡关。这文化,在林平山那里,是他在舞台上化为唐明皇、柳梦梅、吕布,经历大悲大喜后酣畅淋漓的彻底释放。在芹菱那里,则是她遭遇暴风雨袭击,羊群死伤无数,辛辛苦苦写出的书化成纸浆之时,她仍然没有被击垮,再一次如尖峰拱起挺立在湖山之间,欣赏着“远处瑰丽的天空”。

《小城畸人》以记者乔治·威拉德串联起大多数人物和故事,《云步》则以萧岚贯穿全书。但葛芳的意图不是完整演绎一段人物的生平,在她心中,真正的主人公应该是江南文化的人格自我,至于陈家洛、萧岚、芹菱等只不过是这一人格的众多丰富又统一的化身而已。如此,我们就不难理解为什么在整部小说中到处都流淌着水汽,到处都散发着江南的韵味,它自始至终充溢于字里行间。

葛芳将最后一卷命名为“归去来”,无疑是有深意的。“寓形宇内复几时?曷不委心任去留?”陶潜在《归去来兮辞》中的这句话,不正是小说几位主人公的心声?小说结尾,芹菱驾着小舟,向着湖中驶去,那一顷烟波浩渺,伴随慢慢荡开的波纹,向着她和他们展开。他们不会去往深山,不会寻找桃花源般的“绝境”,他们就在滚滚红尘之中。

《云步》呼唤一种真正的生活,启发人们开启属于自己的生活。当我们摆脱了内心的桎梏,迈出那决定性的一步,告别旧我、迎接新我时,心里或许也会回响起这句话:“我如今出了这扇门就不再回来了!”

甘公网安备 62010502000333

甘公网安备 62010502000333