原标题:韩松落 写作就像是灯下聊天 可以聚拢很多人

春暖花开之时,韩松落从一个春天即将开始的地方到了一个春意盎然的城市,前者是甘肃兰州,后者是浙江杭州。

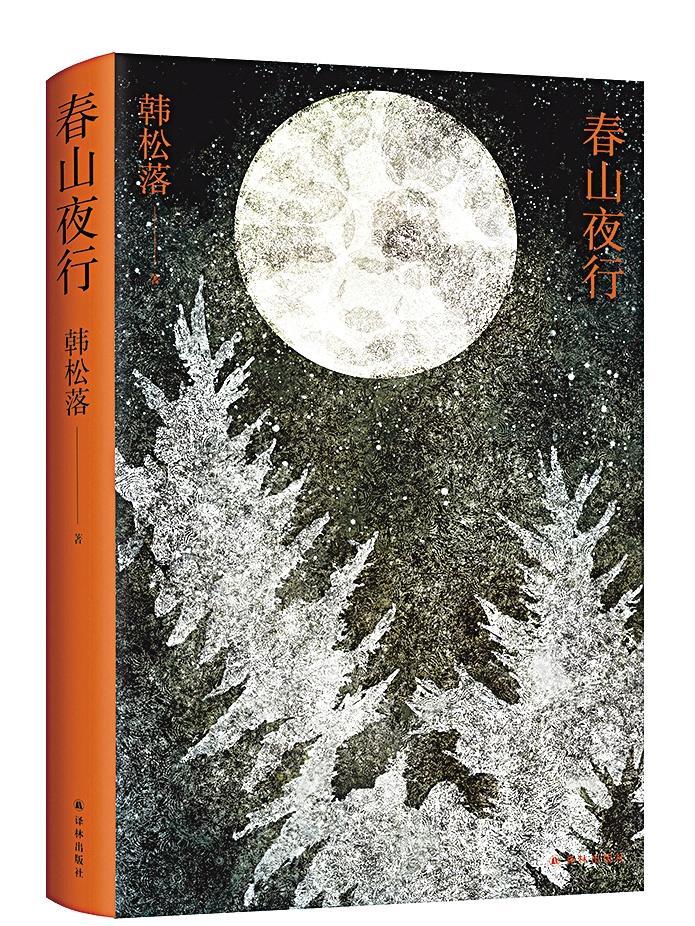

在兰州写作,在杭州分享,两个一字之差的城市,一群喜爱他作品的粉丝,见证和记录了韩松落一部部新书的诞生和聚焦时刻。2017年夏天,韩松落带着《我口袋里的星辰如沙砾》来杭州时,还是一名著名的专栏作家。多年以后,他再次来到杭州时,新作《春山夜行》已贴上了小说的标签。是转型写起了小说,还是放弃了专栏作家的身份?正当人们疑惑不解时,2024年4月,韩松落用另一部新小说集子《晚春情话》官宣答案──韩松落开始全身心地写小说了。

在春天感知万物复苏的力量

认真二字,在韩松落的世界里是有分量的。收入《晚春情话》首篇的《鱼缸和霞光》是2023年《收获》文学榜中篇榜榜首,《我父亲的奇想之屋》是2021年《收获》文学榜中篇榜第四名,小说集《春山夜行》中的《天仙配》获得了2023年第二届“短篇小说双年奖”首奖。

从《春山夜行》到一年后的新集子《晚春情话》,两部小说一经面世,成绩斐然不说,两部作品名称中“春”字成为“骨干”,就引得众多读者想探究一番原因。

韩松落说过,“春有春的好,春天过去,有过去的好。”

西北的冬天是萧瑟的,岁月漫长,万物沉寂。虽然散文、娱评、影评、乐评、小说、歌词把日子填得满满当当,但抬头望天时,总会盼望春天早点到来。“一个出生在新疆,生活在兰州的西北人,总是对春天有着特殊的感情。在真切地感受过春天之后,很难不爱上。在西北,春天是一切的开始,我迎来了包容的时代,可以大声说出来对春的渴望、对花的喜爱。这是一个万物复苏的季节,是一个释放一切情绪的季节,那是全身心的解放,是花开无声胜有声的时刻。就像我小时候有关春天最深刻的回忆,站在昆仑山下,融化的雪水倾泻而下,脚下是苏醒的土地,眼前是奔腾的河流,两侧是盛开的鲜花。所以我把春天当作标题,也当作一个写作主题。”

用自己喜欢的方式书写

一个作家沉醉于万物复苏之时,他的写作一定是松弛和高效的。一部中篇小说,韩松落以每天5000字至1万多字的速度在“电脑”上驰骋,从提笔到落笔,快的时候是10天,慢时也就3个多月。

但韩松落是一个做任何事“都要给自己一个交代”的人,快的背后是“在它还是念头的阶段已经进行了缜密的设计、组织,框架成型,人物定位之后的快,《我父亲的奇想之屋》只写了10天,但这个故事酝酿了三四年之久。因此,写起来就特别飞快,而且一旦写起来就刹不住车,我特别珍惜这种写得飞快带来的一气呵成的感觉。”

几年前,采访写影评、散文时的韩松落时,他儒雅、谨慎,甚至有些寡言。再次见他时,已是写小说的韩松落,自信、松弛、侃侃而谈地说着正在做的事和即将做的事,井井有条,落地有声。“我一直在做自己喜欢的事,这是人生大幸!”

“韩松落”是笔名,“松落”两字,出自蒲松龄《聊斋志异》自序:“松落落秋萤之火,魑魅争光;逐逐野马之尘,魍魉见笑。”40年来,韩松落一直沉浸在文字的世界里,写作就像是灯下聊天,可以聚拢很多人,认识的和不认识的,听到的或者看到的,酝酿之后,都会成为他文字中的主角或者配角。

在40多年的写作历程中,韩松落在自己的文字版图上从未“出走”,但《晚春情话》里却写了一个个出走和离开的故事,书中的6部中短篇小说均围绕着“出走”展开。他们各自出走,找寻的也许是自我、是未来,也许是一场没有目的、没有终点、没有答案,但又必须要完成的出走仪式。

当调皮的读者问“元芳,你怎么看?”时,韩松落拨开迷雾,道出了一句很多人都深有同感的话——“有人用一生治愈童年,有人用童年治愈一生”。

“‘出走’和‘失踪’对生活在西部的我来说,是生活里最经常发生的创痛,也是持续一生的创痛。一个70年代出生的男性,从七八岁开始,父亲的形象和概念就是晦暗的,父爱如山似乎只是四个文字。伴随着成长,与父亲相关的话题总是处于‘出走’的状态。小时候,熟悉的邻居,童年的玩伴总是在某一天,因为新移民的身份回归故里。青年中年时期,我的朋友因为梦想,离开家乡去逐梦。来了又走了,总是在告别,却不知何时相逢。多年失去联系时,就跟失踪一样。所以,我不停地写失踪,写真实的流沙状态,直面孤独,直面人生。”

就像韩松落作品中的金句——“我们似乎总会在某一年,爆发性地长大,爆发性地觉悟,爆发性地知道某个真相,让原本没有什么意义的时间的刻度,成了一道分界线。”

韩松落

二十世纪70年代生人,1995年开始创作,作品见于《人民文学》《收获》《花城》《天涯》《散文》《大家》《小说界》等。2004年开始在《时尚芭莎》《看电影》等百余家媒体开设专栏,获2012《智族GQ》“年度专栏作家”。著有《春山夜行》《为了报仇看电影》等,发行音乐专辑《靠记忆过冬的鸟:韩松落个人作品集》。出镜《跟着唐诗去旅行》《中国这么美》《文学的日常》等纪录片。担任平遥影展、澳门影展等多项电影奖评审。

兰州日报社全媒体记者 高宏梅

甘公网安备 62010502000333

甘公网安备 62010502000333